在徐州丰县政府、警方、教育局涉案人员出面发表意见后,8月6日上午,“徐州女教师信事件”主角李秀娟再次发表《徐州丰县声明》闹事者李秀娟 | 如果有一句“我和丈夫自愿被开除出教师队伍”的话,回应各方说法和网上质疑。

此前,她曾表示,在她发表最后一封求助信的过程中,确实有热心网友提供指导,但内容是她自己写的。 李秀娟还声称,她遭到警察的暴力殴打,腿部受伤。 不过,在另一次接受新京报采访时,她表示不记得原因了。

李秀娟在文章中表示,她没有走司法途径,因为律师“不代表她”,也从未放弃过法律程序。 她坚称自己被警察殴打。

官方通报称,联合调查组将对李秀娟举报的执法民警殴打侮辱行为进行深入调查,并将根据调查结果依法依规处理此事。

该声明发布在微信公众号“徐州人民之声”上。 以下为原文。

尊敬的全国网友、所有关心我家事的朋友们:

当我写最后一封信的时候,我只看到罗烈副局长在我家楼下揪我的头发,打我的耳光,用手铐拖着我。 在过去的六个月里,我和丈夫一起哭了无数次。 孩子们看到我被打,已经成为我家人难以逾越的障碍。

为了洗清冤屈,这六个月里我走遍了所有能去的部门,包括公安部、江苏省公安厅、徐州市公安局、徐州市纪委、丰县纪委. 每次无功而返,我都不甘心绝望。 。

这种申诉构成了我请愿的绝大多数。 据官方说法,我上访十五次,投诉殴打、拘留十余次,上访十余次。 除了雪上加霜之外,我还给自己贴上了跟踪狂的标签:我低估了让一个没有人性的警察认错的难度。

后来我们希望最后的信能够引起上级领导的重视,然后发布暴力执法的视频,让罗烈受到应有的惩罚。

但官方报告称,执法仪的电源被切断,监控系统也不再可用。 这个结果完全出乎我们的预料。

官宣出来后,不少网友提出疑问:我们女儿的眼睛怎么了? 为什么不走合法途径呢? 面试只是为了钱吗? 这是真正的自杀吗? 看到网上的虐待行为,我们感到非常难过。 今晚,我和老公一一回答了所有的问题。

女儿的眼睛不慎受伤,致残。 有证据、有证人。

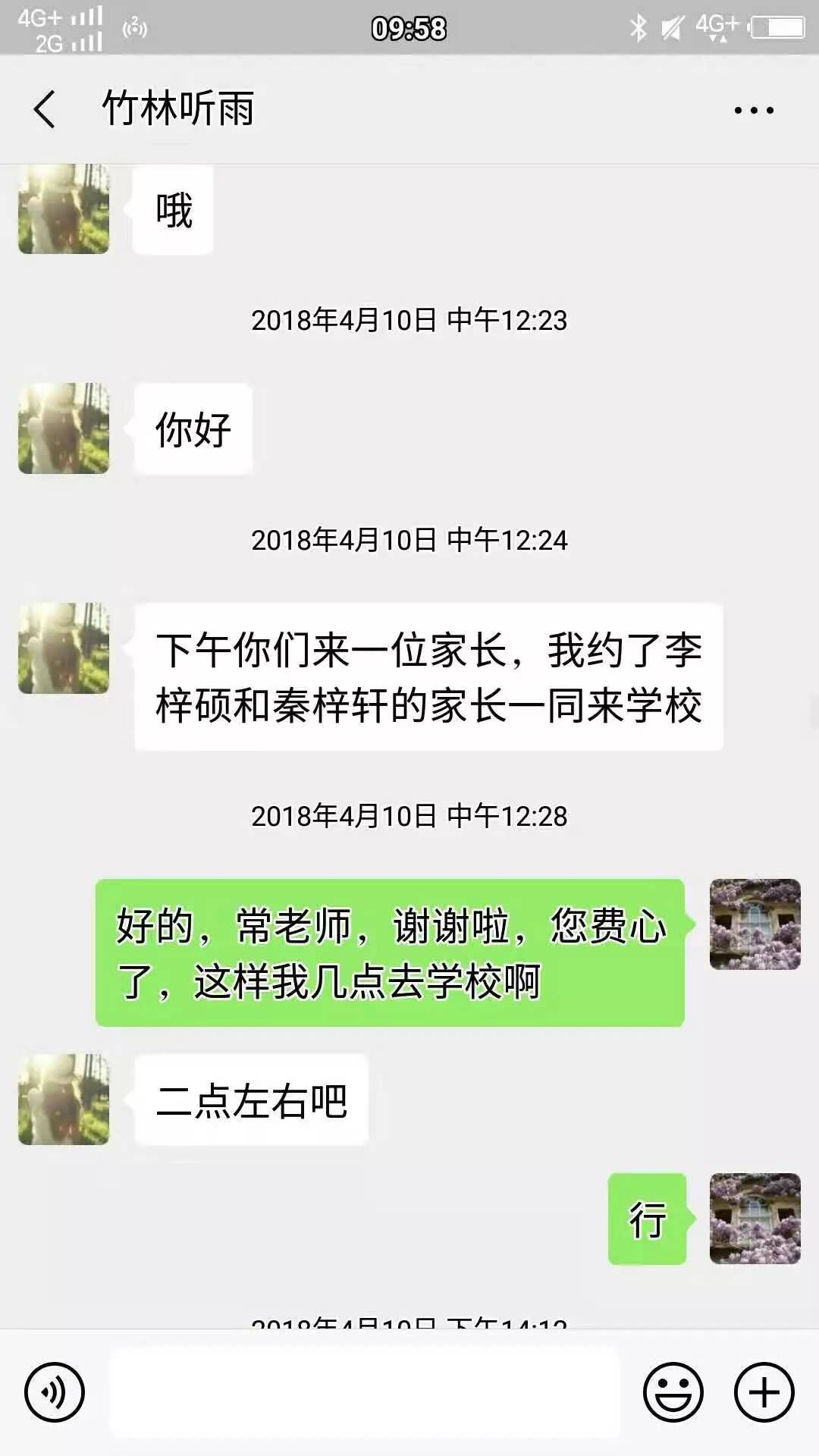

2018年3月12日下午,女儿佳佳的同学李子硕和秦子轩放学排队时发生冲突。 李子硕衣服的拉链撞到了女儿的左眼。 女儿立刻蹲在地上哭了。 岳同学赶紧向老师汇报。 之后,常老师来到现场,要求两个男孩向女儿道歉。 女儿哭着走出学校,对丈夫说:我眼睛疼。

老公询问原因后,就带着孩子赶到了诊所。 医生开了眼药水和消炎药。 孩子吃完药回家后,一到门口就大声哭起来:妈妈,我的眼睛太疼了。

我脑子里闪过一个念头:我立即带着嘉嘉去找那个伤了眼睛的同学,要求住院彻底调查。 你伤了我女儿的眼睛,你必须负责。

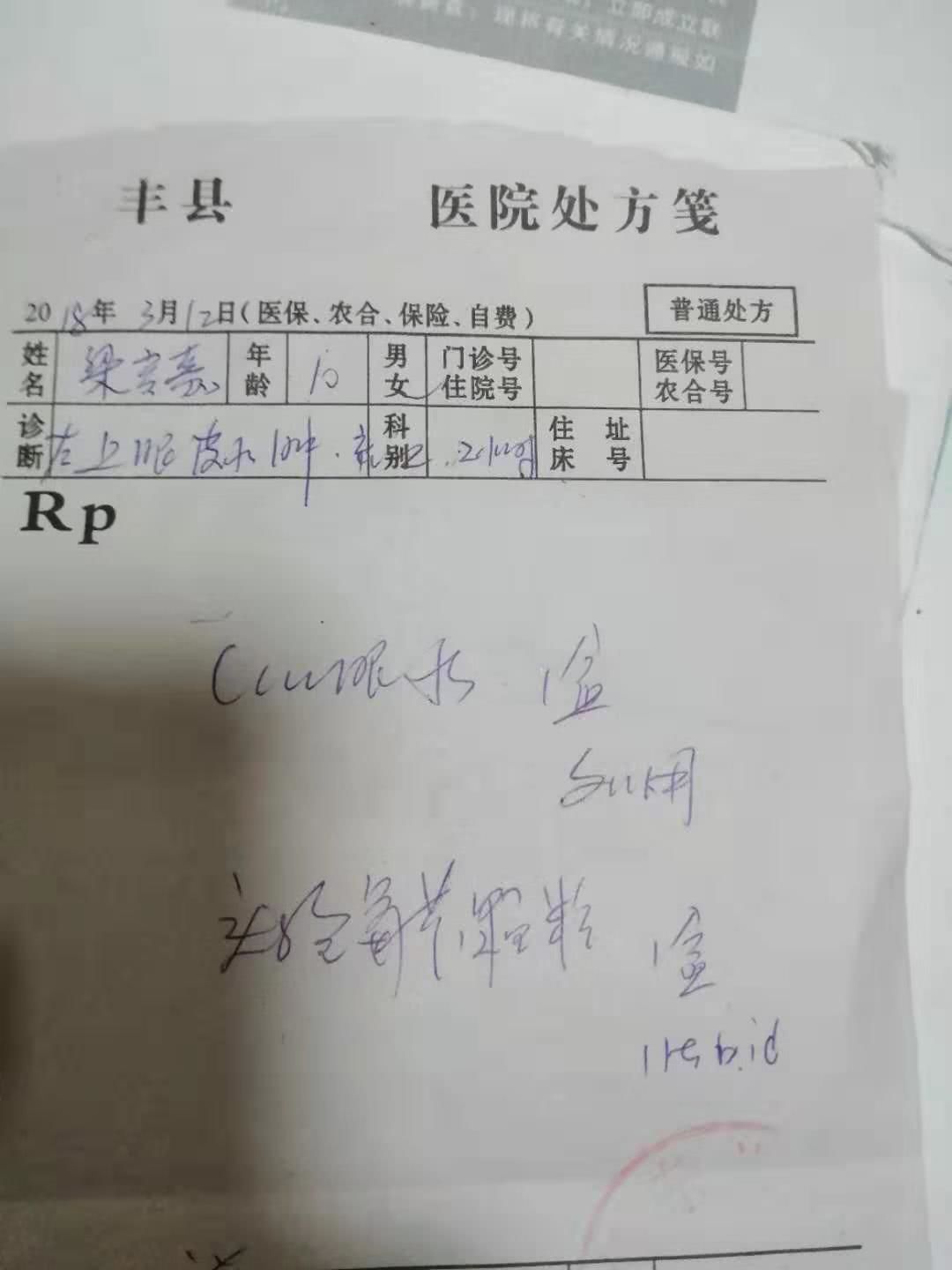

丈夫当天带女儿去检查眼睛的记录

我和老公心想:毕竟同学伤佳佳的眼睛不是故意的。 如果贸然索要赔偿,就有敲诈勒索的嫌疑。 我们没有那样做。

几天后,佳佳说她的左眼视力模糊。 我们立即带佳佳去奉贤人民医院救治,并联系了佳佳的班主任常老师。 张老师还记得我女儿的眼睛。

班主任组织协调

两位同学的家长也表达了歉意,并告诉我们:先去看医生,根据需要对孩子进行治疗。

奉贤人民医院的医生让我带孩子去徐州市第一人民医院。 徐州市第一人民医院给出诊断:左眼视力0.1,左眼钝器外伤,外伤性瞳孔散大。

2018年4月25日,常老师组织三位家长来学校协调。 另一位家长愿意一次性支付2000元解决问题。 这个方案我不同意,第一次协调失败了。

学校协调失败。 我找到了四位律师。 律师暂时不会提起诉讼。 他们有录音和证据。

离开实验小学后,我直奔奉贤格锋律师事务所找到王律师。 律师要求我修正证据。 我又找到常永利老师,要求复印孩子承认伤害我女儿眼睛的书面材料。 常老师说“资料找不到”,却没有给我任何证据。

我报警后,奉贤实验小学愿意提供证据。

张老师不愿意提供证据,我只好报警。 几天后,警察来到王副校长的办公室,并出示了证据,证明另一个孩子承认他无意伤害我女儿。

拿到材料后,经亲戚介绍,我找到了张律师。 张律师表示:孩子的眼睛刚刚开始治疗,暂时不方便走司法渠道。 我们会等到治疗基本完成后再提起诉讼。

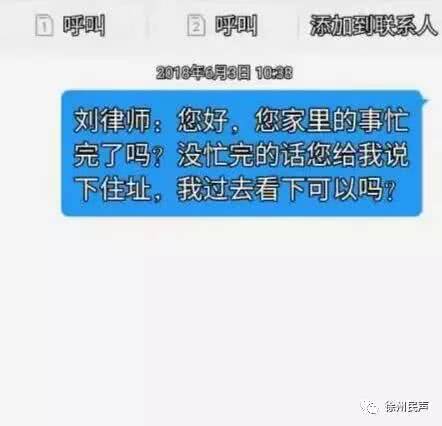

女儿的视力一天天下降,我实在是等不及治疗结束才起诉。 经过朋友介绍,我找到了刘金良律师,他是我们当地最著名的律师。 刘金良告诉我:民事案件太多,需要排队,需要等几个月。

我们绝不放弃法律诉讼

2018年6月初,我和丈夫准备带孩子去北京同仁医院就医。 去北京之前,我带着女儿的材料再次去找了刘金良律师,请他尽快帮我们起诉这个案子(有通话记录)。 刘金良律师表示:既然你要去北京看病,就应该等看过病后再提起诉讼。 我和丈夫决定让刘金良代理我女儿的案件。

我没有等到刘律师的电话。 6月20日,我和丈夫带着女儿去同仁医院治疗。

6月25日,学校再次组织家长协调此事。 两名家长愿意各支付15000元,学校支付5000元作为人道主义赔偿。 一共35000元。 由于我已经决定走司法程序,所以我没有接受这个方案。

7月初,我们一家人再次来到北京,同仁医院的检查结果是:左侧视神经损伤。

“孩子的眼睛面临永久性失明。” 这对我和孩子来说就像晴天霹雳。 我至今都不敢回忆那份绝望和颤抖的心。 我女儿茫然地看着我,没有意识到失去一只眼睛对她造成了多大的伤害。 我和女儿边走边哭。 我无法控制自己,坐在楼梯上哭了起来。

我的哭声吸引了很多人围观。 一位北京女士也带着孩子来北京探望。 她坐在我旁边安慰我,然后带着我和女儿去吃饭。 她看了看我女儿的左眼:你女儿的眼睛问题在全国都很常见。 她应该向国家信访局投诉,让社会关注孩子在校的安全。

7月6日,也就是我离开北京的前一天,我到国家信访局反映,教育部门要重视学校学生的安全。 我之前已经预约了律师,不想通过上访的方式解决女儿的赔偿问题。 我请求公开我的第一份请愿书的内容。

在信访局门口遇到拦截人员,一直被骗。

当我到达国家信访局门前时,一个身高180厘米、瘦瘦黝黑、操着当地口音的男人拍着我的肩膀,问我是不是李秀娟老师。 我以为他是骗子,就拒绝了,走进了国家信访局。 这是我第一次去北京上访。

当我走出国家信访局大门时,这个人直接问我:你为什么要上访? 既然事情已经发生了,我们就必须解决它。

这个男人是怎么知道我的身份的? 我非常震惊。

这时,我接到了我们镇中心学校校长张超的电话。 张超让我尽快离开北京,回来解决女儿的问题。 (已录制)

几个月后,当我的家人陷入困境时,我才知道这个年轻人叫赵彩柱,是丰县在北京安排的专业拦截者。

回到丰县后,女儿的案子没有任何进展。 我再次找到刘金良律师要求提起诉讼(有通话记录),但刘金良律师说现在还不是提起诉讼的时候。

司法渠道被堵,学校协调工作毫无进展。 我想起国家信访局门口那个答应我解决问题的小伙子。

2018年8月,我再次带女儿到同仁医院复诊。 我满怀希望找到赵彩珠,请赵彩珠帮我解决一个问题:由于女儿在学校眼睛受伤,她非常不敢再去奉贤实验小学。 我想改变我女儿的环境。 我对赵彩珠说:我想请你帮我的孩子转学。 孩子的心理太脆弱了。

丰县拦截赵彩柱一直在骗我

赵彩珠说,“转学不是问题,孩子眼睛的赔偿问题也可以解决。鉴定结果出来后,我们会协调赔偿,学校会根据赔偿金额进行赔偿。”以评估结果为准。” (已录制)

这次我没有去北京上访。 回到徐州后,我给赵彩珠发了几十条短信,打了无数个电话,但事情却迟迟没有进展。 (所有通话记录均可查)

这时,女儿的视力越来越模糊,我着急得睡不着觉。 孩子不愿意每天去学校。 赵彩柱该如何解决他承诺的转会问题呢? 关于眼睛补偿我能做什么?

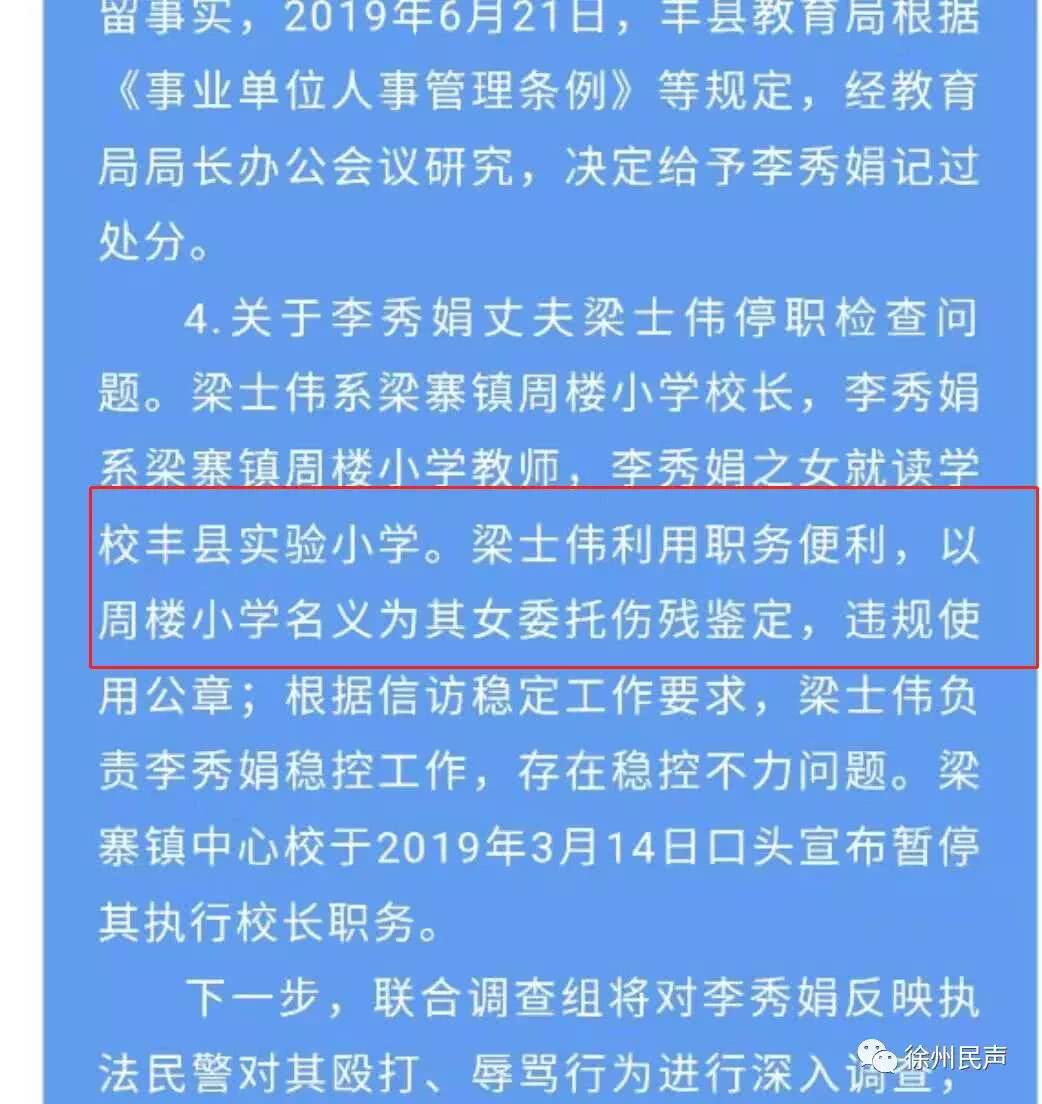

评估女儿伤势,丈夫被解雇

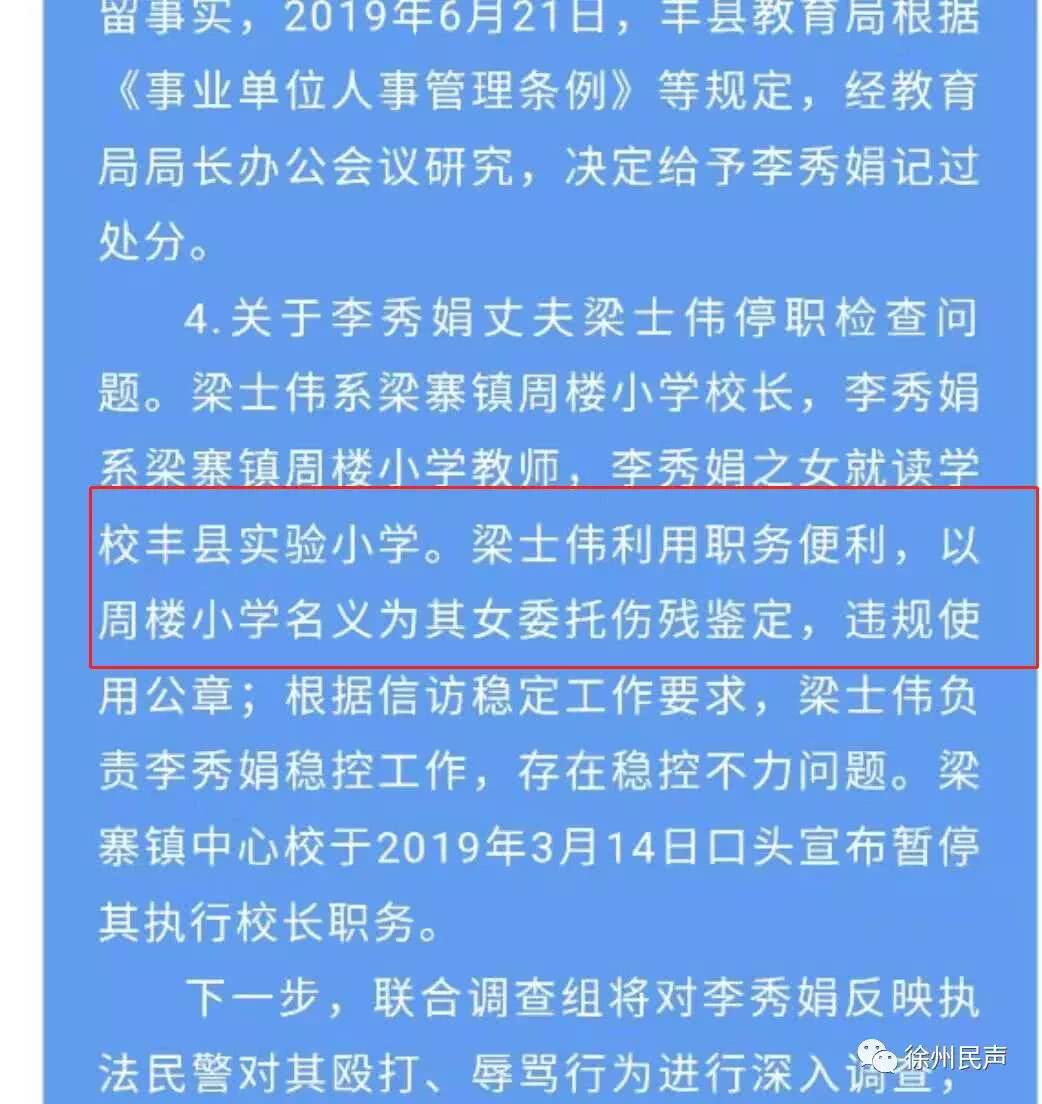

2018年9月,秋季学期开始时,一位律师朋友建议我带女儿去做伤情评估。 残疾评估只能以雇主的名义进行。 我和老公先去了奉贤实验小学要盖章。 被拒绝后,我们又找到了另一个丰县教育局,丰县教育局也没有给我们盖章(有拒绝的记录)。 要提起诉讼或提出索赔,您必须有残疾评估报告。 多方求助无果后,丈夫利用学校印章对女儿的伤情进行了鉴定。 丈夫因滥用学校公章而被免职。

丈夫被解雇原因:无力控告、滥用公章

伤残评估结束后,校长玩笑

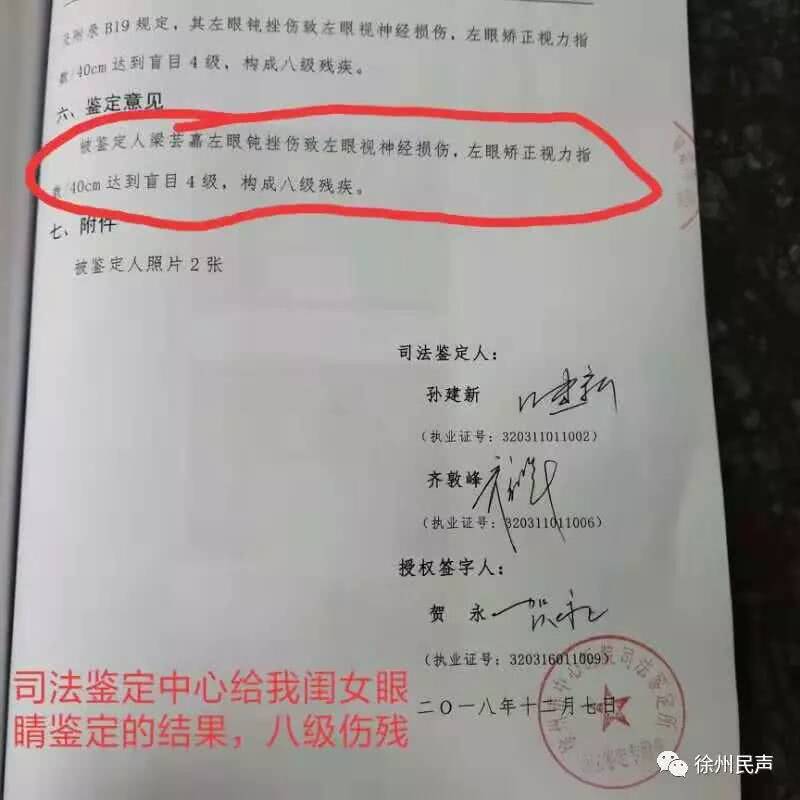

2018年12月7日,女儿的伤残评定结果出来了:伤残8级,失明达到4级,几乎失明。

女儿左眼评估结果:伤残8级

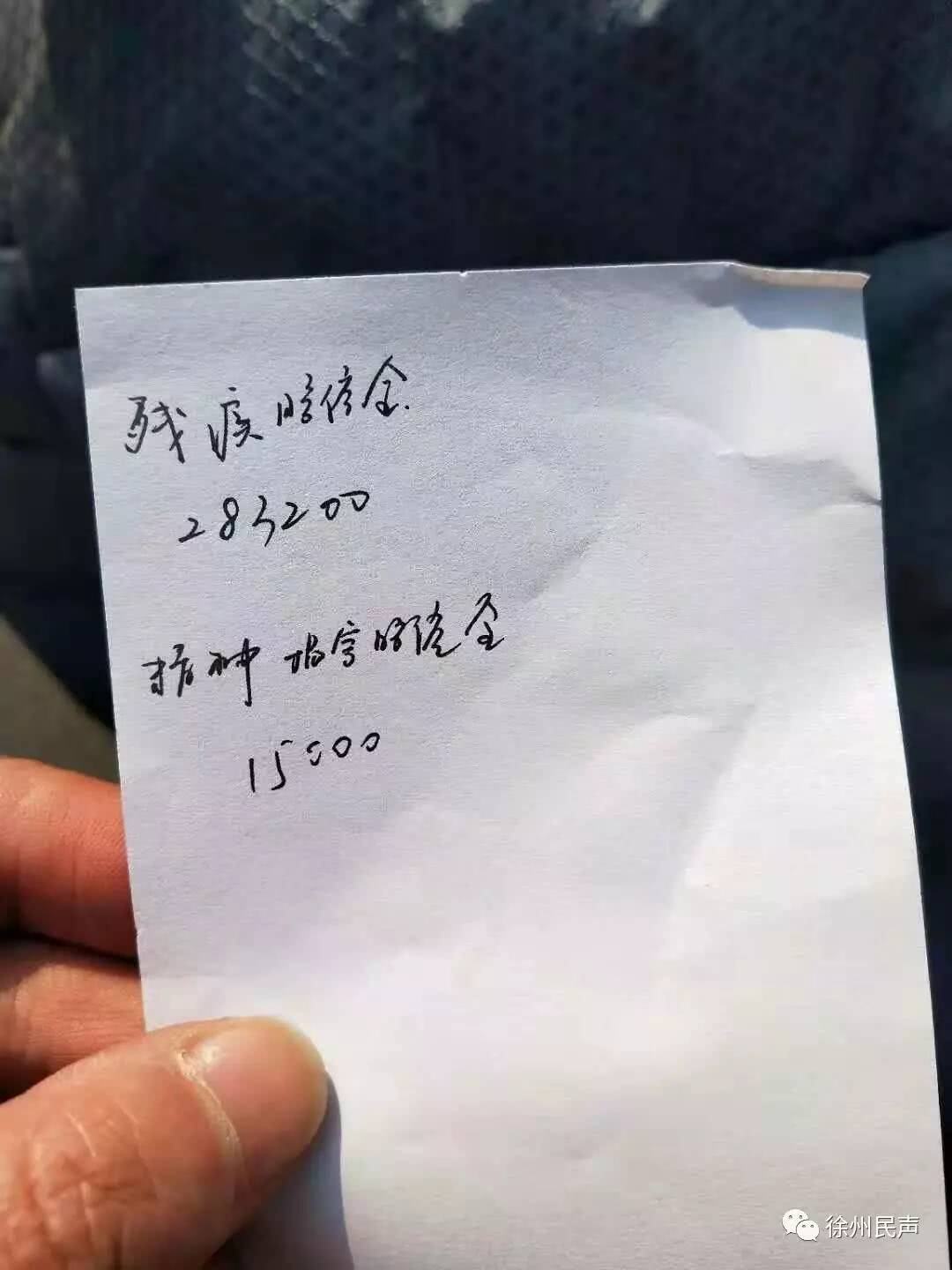

得到伤残鉴定结果后,我决定再次尝试司法方式,来到了丰县法律援助中心。 丰县法律援助中心经鉴定计算出赔偿金额36.8万元,并出具证明。

法律援助中心的金额加上发票金额共计36.8万元。 我们没有再要一分钱。

我拿着这张36.8万元的补偿凭证,去了奉贤实验小学。 奉贤实验小学校长表示:对方家长连15000元都不愿意出。 我们走一下法律程序吧。 当他用一种“你对我无能为力”的语气说这句话时,我气得哭了。

我找了四位律师,但由于种种原因他们都不愿意代理我。 这时,有朋友提醒我:有关部门可能给律师施加了压力,你即使起诉也不会赢。

亲戚陪我到北京求助,却被威胁要取消低保,我就两次上访。

这时,我实在没办法,只能想起北京的赵彩柱。

2019年1月29日,我再次去北京寻找赵彩柱。 这次我丈夫必须在家照顾孩子。 为了安全,表弟陪我去了北京。

我表弟家境贫困,是低保户,外出务工。 我和表弟刚到北京的时候,很多领导都来到表弟家里,要求表弟立即离开北京,否则我表弟父母的低保待遇就被取消。 。

我怕表弟遇到麻烦,赶紧让表弟回家。 我很生气。 我的叔叔是一位诚实的农民。 他一生都在努力工作。 当他年老时,他无法忍受照顾自己的疾病。 为什么取消他的低保?

我又到国家信访局反映,舅舅一家被威胁要取消低保。 这是我的第二封信和电话。

赵彩珠得知我又到了北京。 当天和孩子新老师初次发微信,后丰县实验小学副校长曲校长来到我住的酒店,让我回徐州解决问题。

2019年1月30日,那天天气很冷。 我本想回徐州,可我想起临走之前答应过要给女儿一个交代。 我再也抑制不住,泪流满面。 我到国家信访局举报奉贤实验小学相关领导流氓行为。 希望他们能够依法赔偿我女儿的左眼。 这是我第三次来访。

第三次上访后,采访者告诉我,2019年大年初八成立了处理小组。后来,教育局成立了以丁攀为组长的处理小组。 我问丁盘:加工组有哪些成员?

丁潘回应我:你没有权利知道(已录音)

过完年,我又找到丁盘,请他解决问题。 丁潘没有接我的电话。 我给丁攀打了几十个电话(全部被录音,他拒绝或拒绝)。

过完年,女儿又哭了。 她说她想恢复视力。 作为一名母亲,我不可能告诉我的孩子她的眼睛永远失明了。 我说:“妈妈,带你去吧。” 我给同仁医院的女儿打了电话。 (凭注册证明)并购买了2019年3月3日的火车票。

罗烈公开表示执法记录仪没电了,将依法处理我。

2019年3月1日晚上10点,我因寻衅滋事罪被带走拘留。 在孩子们的见证下和孩子新老师初次发微信,我被罗烈副所长毒打。 我永远不会忘记,当罗烈打我的时候,我9岁的女儿用她仅存的右眼用惊恐的眼神看着她。

我的丈夫被撤职,我受到纪律处分、监视和谈话。

出看守所后,我先后12次举报罗烈殴打、拘留我的行为,并要求追究罗烈的责任。 当我和丈夫绝望地发出最后一封信后,我成了臭名昭著的麻烦制造者。

以上就是我女儿事情的全部来龙去脉。 如有一言不实,我们将自动被开除出教职队伍,并且绝不会上诉。 我的电话号码是:18120036691。

名师辅导

环球网校

建工网校

会计网校

新东方

医学教育

中小学学历

名师辅导

环球网校

建工网校

会计网校

新东方

医学教育

中小学学历